2018上半年高中生物教師資格證面試真題(第三批)

摘要:2018年上半年教師資格證面試考試已經結束,小編特整理了2018上半年高中生物教師資格證面試真題(第三批)供大家參考!預祝各位都能對答如流,順利通過面試!

2018上半年高中生物教師資格證面試真題(第三批)已發布,更多教師資格證考試真題敬請關注希賽教師資格證考試網,我們將及時更新最新真題。>>點此注冊 進入教師資格證考試真題在線測試

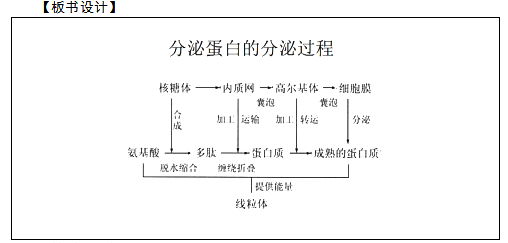

高中生物《分泌蛋白的分泌過程》

一、考題回顧

重點推薦:2018上半年教師資格面試真題及答案解析匯總(各科)

二、考題解析

【教學過程】

(一)創設情境,設疑導入

教師提問:細胞器就像是工廠中的各種機器,相互之間合作,保證生命的正常進行。那它們之間是怎樣相互配合的呢?

(二)分泌蛋白的形成過程

1.教師出示豚鼠胰腺腺泡細胞分泌蛋白形成過程圖解,學生自主觀察,教師提問:分泌蛋白是哪里合成的?

(在核糖體上合成。)

2.教師播放分泌蛋白形成的動畫,提問:分泌蛋白從合成至分泌到細胞外,經過了哪些細胞器或細胞結構?嘗試描述分泌蛋白的合成和運輸的過程。

(分泌蛋白最初是在內質網上的核糖體中由氨基酸形成肽鏈,肽鏈進入內質網進行加工,形成有一定空間結構的蛋白質。內質網可以“出芽”,也就是鼓出由膜形成的囊泡,包裹著要運輸的蛋白質,離開內質網,到達高爾基體,與高爾基體膜融合,囊泡膜成為高爾基體膜的一部分。高爾基體還能對蛋白質做進一步的修飾加工,然后形成包裹著蛋白質的囊泡。囊泡移動到細胞膜,與細胞膜融合,將蛋白質分泌到細胞外。)

3.教師提問:分泌蛋白合成和分泌的過程中需要能量嗎?能量由哪里提供?

(在分泌蛋白的合成、加工和運輸的過程中,需要消耗能量。這些能量的供給來自線粒體。)

4.細胞器間相互協調配合的意義?

(提高效率。)

(三)提問鞏固,小結作業

1.由學生分享本節課的收獲。

2.作業:收集材料,找一找還有哪些細胞器可以相互協調配合工作。

【答辯題目解析】

1.怎樣突破本課的教學難點?

【參考答案】

本節課的難點是分泌蛋白的形成過程。為解決這個問題,我首先出示豚鼠胰腺腺泡細胞分泌蛋白形成過程圖解,讓學生自主觀察并提問:分泌蛋白是哪里合成的?這樣學生有一個初步認識,之后我播放分泌蛋白形成的動畫,讓學生觀看并提問。這樣可以讓學生深入的理解這個內容,同時把抽象變具體,利于學生的理解。

2.抗體是由哪種細胞產生的?

【參考答案】

抗體是由淋巴細胞產生的,更具體一些是效應B細胞(漿細胞)產生的。

{#page#}

高中生物《生長素的產生、運輸和分布》

一、考題回顧

重點推薦:2018上半年教師資格面試真題及答案解析匯總(各科)

二、考題解析

【教學過程】

(一)復習導入

教師引導學生回顧上節課所學內容:提問學生植物的向光性的原因是什么?

(由于生長素分布不均勻造成的。單側光照射后,胚芽鞘背光一側的生長素含量多于向光一側,因而引起兩側的生長不均勻,從而造成向光彎曲。)

教師設疑:那么生長素的合成部位有哪些,它是如何運輸和分布的呢?

(二)新課展開

1.學生自由閱讀課本,教師提問:生長素是在植物體內產生的,那么它主要合成的部位有哪些呢?引導學生聯系植物激素的概念思考。

(幼嫩的芽、葉和發育中的種子。在這些部位,色氨酸經過一系列反應可轉變成生長素。)

2.教師多媒體播放生長素運輸的過程,提問學生:生長素運輸的過程是怎樣的?學生進行小組討論。

(生長素只能從形態學上端運輸到形態學下端。而不能反過來運輸,也就是只能單方向地運輸,稱為極性運輸。極性運輸是細胞的主動運輸。在成熟組織中,生長素可以通過韌皮部進行非極性運輸。)

3.教師提問:在環境刺激的作用下,生長素能夠使植物的生長方向改變,那么它分布的部位有哪些呢?

(生長素在植物體各器官中都有分布,但相對集中地分布在生長旺盛的部分,如胚芽鞘、芽和根頂端的分生組織、形成層、發育中的種子和果實等處。)

(三)提問鞏固,小結作業

1.在室內養花花盆往往放在窗臺附近有陽光處,但有的人建議應該每星期將花盆旋轉1/4周,這個建議有什么科學道理?

2.作業:思考生長素的生理作用是什么?。

【板書設計】

【答辯題目解析】

1.怎樣突破本節課的教學難點?

【參考答案】

本節課的難點是生長素的運輸,所以在講解極性運輸的時候,我先會播放視頻,讓學生觀看此過程,為了輔助學生理解,我會利用畫圖的方式讓學生能夠清晰直觀地看到是從形態學上端運輸到形態學下端的。

2.什么是植物激素?

【參考答案】

由植物體內產生,能從產生部位運送到作用部位,對植物的生長發育有顯著影響的微量有機物,稱作植物激素。

{#page#}

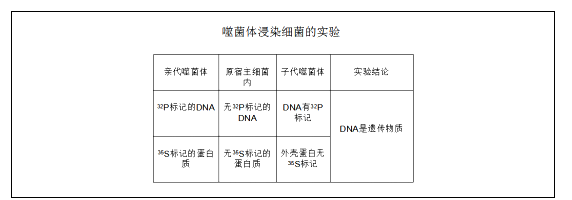

高中生物《噬菌體侵染細菌的實驗》

一、考題回顧

重點推薦:2018上半年教師資格面試真題及答案解析匯總(各科)

二、考題解析

【教學過程】

(一)復習導入

教師引導學生回顧肺炎雙球菌轉化實驗的結論,并引出科學家因為提取的DNA的純度不高,表示對實驗結果的懷疑。那么赫爾希和蔡斯究竟是如何做的呢?從而引出新課。

(二)新課展開

1.教師引導學生得出實驗的前提條件

提問學生:T2噬菌體的結構特點,侵染過程分別是什么?

(噬菌體由DNA和蛋白質外殼組成,侵染過程:吸附—注入—合成—組裝—釋放。)

2.介紹實驗的過程

利用掛圖呈現實驗的整個過程,并講解其中的關鍵步驟,輔助學生理解。

(1)首先在分別含有放射性同位素32P和放射性同位素35S的培養基中培養大腸桿菌,再用上述大腸桿菌培養T2噬菌體,得到DNA含有32P標記和蛋白質含有35S標記的噬菌體。然后,用32P和35S標記的T2噬菌體分別侵染未被標記的大腸桿菌,經過短時間的保溫后,用攪拌器攪拌、離心。提問學生:為什么不直接標記噬菌體?學生進行獨立思考。(噬菌體的繁殖依靠大腸桿菌,后代中的原料都來自于寄主大腸桿菌所以要想標記噬菌體我們必須要標記大腸桿菌,不能直接標記噬菌體。)

(2)離心后,檢查上清液和沉淀物中的放射性物質發現:用35S標記的一組感染實驗,放射性同位素主要分布在上清液中;用32P標記的一組實驗,放射性同位素主要分布在試管的沉淀物中。提問學生:想一想,這是為什么呢?學生進行小組討論。(因為噬菌體侵染細菌的時候,將遺傳物質DNA注射到大腸桿菌內,蛋白質外殼則留在細菌外,在離心后DNA隨著細菌沉在下方,蛋白質外殼因為質量輕而在上清液中。)

(3)進一步觀察發現細菌裂解釋放出的噬菌體中,可以檢測到32P標記的DNA,但卻不能檢測到35S標記的蛋白質。提問學生:想一想,這一結果又說明了什么?

(實驗結果表明:噬菌體侵染細菌時,DNA進入到細菌的細胞中,而蛋白質外殼仍留在外面。因此,子代噬菌體的各種性狀,是通過親代DNA遺傳的。DNA才是真正的遺傳物質。)

(三)提問鞏固,小結作業

1.艾弗里與赫爾希等人的實驗選用了結構十分簡單的生物——細菌或病毒,以細菌或病毒作為實驗材料具有哪些優點?

2.作業:結合兩個實驗分析DNA作為遺傳物質所具備的特點。

【板書設計】

【答辯題目解析】

1.遺傳物質的特點包括哪些?

【參考答案】

(1)結構穩定;

(2)能夠自我復制;

(3)能指導蛋白質的合成;

(4)能發生可遺傳的變異。

2.請問這節課你是如何突出學生主體性的?

【參考答案】

因為整個實驗的過程比較抽象復雜,所以我采用了掛圖和多媒體的方式展示,比較直觀。從學生的角度出發,選擇合適的教學用具。其次,在教學過程中,我充分引導,但未將結果直接告訴學生,而是讓他們進行小組討論,在討論的過程,進行提示和指導,這也是突出學生主體的一個體現。

延伸閱讀

- 2022年下半年教資《中學綜合素質》試卷結構

- 2022下半年教資《高中通用技術學科知識》考試大綱

- 2022下半年教資《高中信息技術學科知識》考試大綱

- 2022下半年初中教師資格證筆試大綱匯總

- 2022下半年教資《高中美術學科知識》考試大綱

- 2017年-2022年中學教師資格證筆試真題匯總

教師資格微信公眾號

教師資格備考資料免費領取

去領取

距離2024 教師資格考試

還有- 0

- 0

- 0

專注在線職業教育24年

專注在線職業教育24年

掃描二維碼

掃描二維碼

掃描二維碼

掃描二維碼